Giovedì 5 novembre

È la vigilia del lockdown per le zone rosse, tra cui, com’è stato più volte annunciato, la Lombardia, la regione dove vivo. Mi affanno per cercare di fare tutto quello che devo fare e che presumibilmente non potrò fare fino al termine del confinamento. Il regalo di compleanno di mio figlio, ad esempio, che sarà senza amici, senza regali, senza giochi. Nel pomeriggio mi arriva una mail che mi informa che le biblioteche rimarranno chiuse fino al 5 dicembre e mi servono diversi film per il corso sul cinema degli anni Duemila che sto preparando. Ho la lista nel computer e sono fuori casa. Passo in biblioteca, cerco di ricordarmi i titoli di cui ho bisogno, ho la convinzione di averne dimenticato qualcuno.

È la vigilia del lockdown per le zone rosse, tra cui, com’è stato più volte annunciato, la Lombardia, la regione dove vivo. Mi affanno per cercare di fare tutto quello che devo fare e che presumibilmente non potrò fare fino al termine del confinamento. Il regalo di compleanno di mio figlio, ad esempio, che sarà senza amici, senza regali, senza giochi. Nel pomeriggio mi arriva una mail che mi informa che le biblioteche rimarranno chiuse fino al 5 dicembre e mi servono diversi film per il corso sul cinema degli anni Duemila che sto preparando. Ho la lista nel computer e sono fuori casa. Passo in biblioteca, cerco di ricordarmi i titoli di cui ho bisogno, ho la convinzione di averne dimenticato qualcuno.

Vado a cena dai miei genitori, che non vedrò per molti giorni. Viene stappata una bottiglia di Prosecco col fondo del 2017, imbottigliato da alcuni loro amici che comprano il vino in damigiana presso un’azienda agricola di Valdobbiadene. Il vino è buonissimo e quella di imbottigliare da sé il prosecco di collina è una pratica diffusa nel milanese, più di quanto non si pensi, ed è così che, ai primi di questo secolo, ho cominciato a conoscerlo, arrivando anni dopo a scriverne un libro. Penso al “miracolo naturale” di un vino che non ha bisogno di particolari cognizioni tecniche per essere prodotto, solo l’approvvigionamento di buone basi e l’applicazione di elementari principi di imbottigliamento. Il resto avviene spontaneamente in bottiglia.

Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti d’America Joe Biden è vicino alla vittoria. Il presidente in carica Donald Trump denuncia brogli ai seggi.

Mentre la Regione Lombardia protesta contro il decreto governativo, la curva dei contagi sale con ferocia esponenziale. Il conto dei morti è il più alto dal 2 maggio.

Venerdì 6 novembre

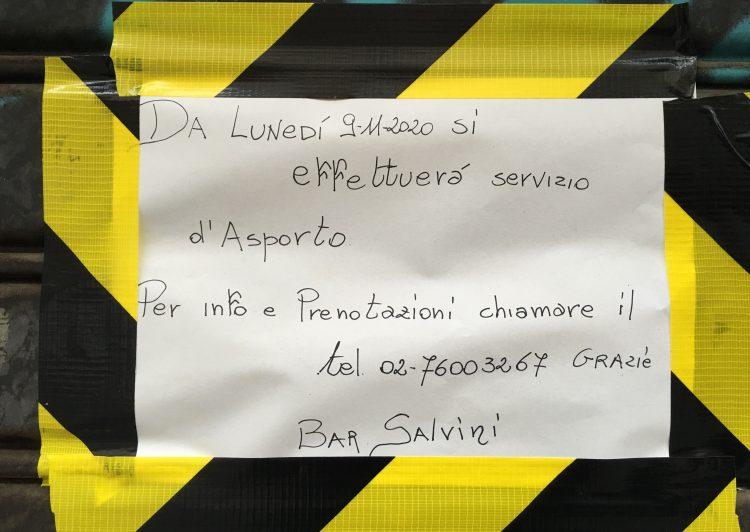

Inizio del lockdown. Giro per le strade di Milano perché accompagno mio figlio a scuola. I bar, le caffetterie, le pasticcerie, le latterie sono transennate e organizzate per il servizio d’asporto, non c’è traccia dei dog sitter che solitamente vedo per le vie, sui sedili della metropolitana sono ricomparsi i cartelli che limitano i posti a sedere. Benché il mattino sia grigio e caliginoso, non si respira ancora quel clima di cappa psicologica e ambientale della precedente quarantena.

Lavoro all’antologia video sul cinema degli anni Duemila, montando quattro film di Michael Mann – Collateral, Miami Vice, Nemico pubblico, Blackhat – per analogie, connessioni, suggestioni. Mann sa essere romantico (di un romanticismo crepuscolare, mai melodrammatico, commovente senza essere empatico) e violento (di una violenza iperrealistica, sghemba, palpitante) come pochi altri. Ha uno stile unico, perfettamente riconoscibile, e uno sguardo ellittico, sperimentale, avant-garde. Un cinema elettrico intessuto di dettagli e risonanze, trascinato da colonne sonore memorabili. Come ha fatto un cineasta di questo calibro a essere entrato nel dimenticatoio, ad aver imboccato la strada dell’insuccesso?

Biden è lanciato verso la vittoria, The Donald fomenta l’opinione pubblica e galvanizza i suoi fan continuando a denunciare brogli e cercando di bloccare il conteggio delle schede. La partita finale si gioca in Pennsylvania.

A cena apro il Riesling Steinbuckel GG 2018 di Philipp Kuhn. La grandezza dei Riesling della Pfalz ha qualcosa di miracoloso, considerando che produce bianchi verticali da vigne orizzontali, ovvero in piano, atto sorprendente se si pensa non solo alla Mosel, ma anche ad alcune zone del Reinhgau e della Nahe. Eppure dentro questo vino senti vibrare l’anima più agrumata, acida e minerale del grande Riesling. Erbe e vibrazioni rocciose. Il Grosse Lage dello Steinbuckel sorge in realtà su una piccola collina calcarea nel comune di Laumersheim, nella parte settentrionale della regione. Il nome non mente: Steinbuckel è formato dalle parole Stein, “sasso”, e Buckel, “dorso, schiena, gobba”. Il terreno di questa vigna è formato infatti da un Kalksteinriff, un banco calcareo (letteralmente, una scogliera) di antica formazione.

A cena apro il Riesling Steinbuckel GG 2018 di Philipp Kuhn. La grandezza dei Riesling della Pfalz ha qualcosa di miracoloso, considerando che produce bianchi verticali da vigne orizzontali, ovvero in piano, atto sorprendente se si pensa non solo alla Mosel, ma anche ad alcune zone del Reinhgau e della Nahe. Eppure dentro questo vino senti vibrare l’anima più agrumata, acida e minerale del grande Riesling. Erbe e vibrazioni rocciose. Il Grosse Lage dello Steinbuckel sorge in realtà su una piccola collina calcarea nel comune di Laumersheim, nella parte settentrionale della regione. Il nome non mente: Steinbuckel è formato dalle parole Stein, “sasso”, e Buckel, “dorso, schiena, gobba”. Il terreno di questa vigna è formato infatti da un Kalksteinriff, un banco calcareo (letteralmente, una scogliera) di antica formazione.

Sabato 7 novembre

Giornata soleggiata, piena di tepore. Due passi all’aperto. In panificio per Bretzel e una pagnotta di grano duro, in edicola per il giornale. C’è il mercato rionale. Bar e pasticcerie sempre transennate. Cinema chiusi.

Sulla timeline della mia moviola ci sono due film di Paul Thomas Anderson: Ubriaco d’amore e Il filo nascosto. Il titolo originale del primo è Punch-Drunk Love, letteralmente “stordito, suonato d’amore”, “preso a cazzotti dall’amore”, quello del secondo è Phantom Thread, il “filo fantasma” che rimanda al rimosso psicologico del protagonista, il più celebre sarto della Londra del dopoguerra che porta sempre con sé, cucita nella fodera della giacca, una ciocca dei capelli della madre (lo interpreta superbamente Daniel-Day Lewis, che dopo questo film si è ritirato dalla scena pubblica).

Sono due capolavori che si situano agli antipodi cronologici (il primo, incompreso dalla critica, è del 2002; il secondo, elogiato fin dal suo primo apparire, è del 2017), geografici (America e Inghilterra), stilistici (euforico, coloratissimo, pieno di movimenti di macchina e di invenzioni visive il primo; rigoroso, quasi monocromo, dallo sguardo fermo il secondo) e drammaturgici: due storie d’amore dai movimenti opposti (centrifugo la prima, centripeto la seconda) che si rovesciano di segno, portando il protagonista di Ubriaco d’amore dalla nevrosi alla catarsi, e quello del Filo nascosto dall’ossessivo controllo di sé al masochismo.

Nel pomeriggio arriva la notizia che Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America.

L’Ardens della Cantina del Castello di Arturo Stocchetti è un Recioto di Soave che non assomiglia a nessun altro. I grappoli di garganega sono fatti appassire fino a gennaio in plateau a un solo strato e il vino fatto rifermentare in bottiglia sui propri lieviti come si usava fare un tempo. Il colore del 2016 è un giallo ardente e ardente è anche l’olfatto, accarezzato da profumi di nespola, buccia di cedro, fiori secchi e fioriture balsamiche. Il palato è soffice, di equilibrata dolcezza, accarezzato da una carbonica pulviscolare, fresco e radioso al gusto.

L’Ardens della Cantina del Castello di Arturo Stocchetti è un Recioto di Soave che non assomiglia a nessun altro. I grappoli di garganega sono fatti appassire fino a gennaio in plateau a un solo strato e il vino fatto rifermentare in bottiglia sui propri lieviti come si usava fare un tempo. Il colore del 2016 è un giallo ardente e ardente è anche l’olfatto, accarezzato da profumi di nespola, buccia di cedro, fiori secchi e fioriture balsamiche. Il palato è soffice, di equilibrata dolcezza, accarezzato da una carbonica pulviscolare, fresco e radioso al gusto.

Domenica 8 novembre

Giornata calda e luminosa. Foglie gialle e rosse che si affacciano alla finestra. È una sinfonia d’autunno anche il Barbacarlo 2015 di Lino e Giuseppe Maga. Un millesimo a dir poco singolare, che non presenta tracce di quell’effervescenza così spontanea e così connaturata a questo rosso per il quale ormai si sono consumati gli aggettivi e i superlativi. Dentro c’è una polpa succosa di invitante naturalezza, un frutto pieno e maturo dai mille rimandi, una dolcezza che è vita e un sapore che è quello dell’uva, come ama dire Lino. Un toccasana che lenisce la delusione per l’ennesimo pareggio dell’Inter.

Giornata calda e luminosa. Foglie gialle e rosse che si affacciano alla finestra. È una sinfonia d’autunno anche il Barbacarlo 2015 di Lino e Giuseppe Maga. Un millesimo a dir poco singolare, che non presenta tracce di quell’effervescenza così spontanea e così connaturata a questo rosso per il quale ormai si sono consumati gli aggettivi e i superlativi. Dentro c’è una polpa succosa di invitante naturalezza, un frutto pieno e maturo dai mille rimandi, una dolcezza che è vita e un sapore che è quello dell’uva, come ama dire Lino. Un toccasana che lenisce la delusione per l’ennesimo pareggio dell’Inter.

Lunedì 9 novembre

Al mattino (è un’altra splendida giornata) degusto una ventina di vini valdostani per il nuovo libro. In mezzo ai mille profumi risvegliati da questi assaggi, rifletto sulla sensorialità all’epoca del Coronavirus. Il Covid-19, quando è patogeno, produce anosmia (perdita dell’olfatto) e ageusia (perdita del gusto), due calamità per un degustatore, di certo non le più gravi che accadono dentro l’organismo del contagiato, ma molto significative riguardo al processo di isolamento che la pandemia di questo virus ha generato: essere soli per l’assenza degli altri (le quarantene), essere soli con se stessi per l’alterazione delle facoltà sensoriali. La socialità, lo abbiamo ormai imparato tutti, è interrotta: dobbiamo rimanere a distanza, non possiamo più stringerci la mano o abbracciarci: l’aspetto più affettivo dell’esperienza tattile ci è preclusa. Perfino il respiro, il principio della vita, è minato.

I genitori di un caro amico hanno contratto il virus per avere aiutato la vicina di casa, una malata terminale sulla sedia a rotelle, a rialzarsi dopo essere caduta, e ora sono ricoverati in terapia intensiva in gravi condizioni di salute (si è saputo solo dopo che l’anziana signora aveva il Covid-19, contratto in ospedale). Non è più possibile fare la cosa giusta: assistere gli altri. Bisogna essere indifferenti, ognuno deve badare per sé e Dio per tutti. I risvolti dell’epidemia sono assurdi, crudeli.

Alla sera, durante la lezione online di cinema, vedendo per la prima volta dopo molto tempo i corsisti a viso scoperto, mi accorgo – attraverso un’esperienza digitale, dunque non reale, ed è un paradosso, uno dei tanti che viviamo nella contemporaneità – quanto la mascherina occulti, come ben sanno rapinatori e terroristi (il Covid-19 è il terrorista perfetto), la visibilità, e dunque la riconoscibilità, delle persone, cioè la conoscenza che abbiamo degli altri attraverso la percezione.

In questi ultimi mesi guardiamo la gente solo attraverso i loro occhi, i quali, oltre a essere lo specchio dell’anima secondo un vecchio adagio poetico, rappresentano un solo dettaglio del volto. Gli occhi non determinano la fisionomia di una persona, la suggeriscono solamente. È l’abbozzo di un ritratto che ha il valore di un’intuizione, di un codice incompleto. Quando finalmente vediamo quelle stesse persone in volto, liberati dalla mascherina, ne restiamo delusi: non è solo perché il naso (più della bocca), spesso non all’altezza del resto, scompagina quell’armonia dell’assieme da cui, come già avevano compreso gli artisti rinascimentali, scaturisce la bellezza, ma per la dissoluzione del mistero che il volto mascherato portava con sé. La frontalità annulla la fantasia.

Martedì 10 novembre

Il mattino è luminoso.

Joe Biden vara una task force per fronteggiare le conseguenze devastatrici del Covid-19 e Donald Trump licenzia via Twitter il capo del Pentagono Mark Esper. Pare che le prossime teste che potrebbe saltare siano quelle dei vertici di Cia e Fbi.

Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Basilicata diventano zone arancioni. Il governo discute se chiudere le scuole che sono rimaste aperte e pensa a una nuova stretta nazionale. Oggi i decessi sono 580. In arrivo un milione e settecentomila vaccini a gennaio. Così almeno dicono.

___§___

Contributi fotografici dell’autore, tranne gli spot cinematografici.